水槽を覗いていたら、いきなり岩陰に卵が産み付けてあったり、稚魚が泳いでいるのを見かけてビックリしたことはありませんか?

私が初めて稚魚を見つけた時は、ホントどうしていいかわかりませんでした。

慌ててスポイトで吸ってコップに入れましたが、結局うまく育てられずに死なせてしましました。

産まれたての稚魚を元気に育てるには、どのようにしたら良いのでしょうか?

今回は、そんなメダカの稚魚(針子)の育て方について解説をさせていただきます。

みなさまは、メダカの稚魚を育てた経験はありますか?

稚魚の育成って、メダカ飼育の楽しみの中でも、大きなウェイトを占める大イベントですよね。

私もメダカの飼育を始めたばかりの頃、稚魚飼育がうまくいかずに、何シーズンも失敗を繰り返してきました。

頑張っているのに、なかなか元気に育ってくれないと、凄く悲しくて苦しくて、とても悩んでしまいますよね。

メダカを、卵からしっかり育てるためには、最低限の知識とテクニックが必要です。

今回は、初心者のみなさまが悩まないでいいように、メダカの稚魚を元気に大きくするための飼育方法を解説させていただきます。

メダカの産卵は、気温が20℃を超えるようになる3月の末頃から、10月頃まで見られます。

ただ、メダカの稚魚が健康に冬を越す目安として、9月末で採卵を止めるのが一般的となっております。

詳しいメダカの産卵方法については以下の記事をご確認ください。

メダカの稚魚は、水槽にホテイアオイなどをいれておくと、その根の中で隠れながら生き残ることがあります。

しかし、殆どの稚魚は親メダカから捕食されるので、しっかり育てた場合は稚魚を成魚から隔離して育てる必要があります。

具体的には、卵の段階で親メダカから隔離して、稚魚が1.5cm程度に大きく育つまで、しっかり守りながら育ててあげる必要があります。

卵の隔離にはこのような道具を使用すると簡単です。

あっ!

最後にも書いてますが、殺虫剤を使用すると薬剤が水に溶けて込んでメダカが死んでしまいます。

室内で飼育される方は、ワンプッシュ〇〇みたいな殺虫剤の使用は絶対禁止ですよ!!

針子の最初の飼育容器で悩んだら”わけぷか”ですよね!

”わけぷか”は大きな容器に浮かせて使うタイプの飼育容器です。

容器が大きい方が飼育水も汚れにくいので安心ですよね。

NVボックスの22リットルサイズなら綺麗に4個収まるし、その他の容器に入れても使いやすいです。

私も品種のメダカを累代するときにはわけぷか愛用中です。

メダカの稚魚の成長過程について

ここからは、メダカの稚魚の成長過程について解説していきます。

メダカの卵の孵化から3日間

一般的に孵化から孵化後2週間程度の稚魚を『針子』と呼びます。

孵化から3日間、針子はお腹にぶら下がったヨークサックと呼ばれる栄養袋の中にある栄養を摂取して生きています。

ですから孵化後3日間の針子は餌は不要です。

メダカの卵の孵化後3日から2週間目まで

孵化から2週間目までの針子は透明から黒まで体色は様々。

中には黄金色の輝きをまとっている個体もいます。

この期間の針子は泳ぐことがとても苦手で、深く潜ることもできません。

口も小さく大きな餌を食べることができないため、この時期の針子の死因No.1は餓死なんですよ。

メダカは胃袋を持っていないため、人間のような食い溜めもできません。

そのため、針子たちは今必要な栄養素を今食べる必要があり、常に何か栄養になるものを摂食しながら生活しています。

体も口も小さな針子たち。

大人用の餌をすり潰して与える方法もありますが、稚魚専用の餌は成魚用より粒が細かく、かなり沈みにくく作られています。

泳ぎが苦手な針子は、成魚のように沈んだ餌をつついて食べることができないので、餌が水底に沈んで水を汚さないよう、沈みにくい餌を使うことが大切です。

そう言った理由から、私は稚魚専用餌の使用をおススメします。

一般の方でしたら、針子の餓死対策の餌のはゾウリムシが最適です。

栄養価は低いのですが、確実に食べれるので歩留り(生き残る確率)を高める効果が高い餌です。

活き餌の中では育て方も簡単なのでおすすめです。

ただし、エビオスなどを餌にゾウリムシを育てると、培養液中にアンモニアが出るので、必ず濾紙などで濾し取ってから与えるようにしてくださいね。

ちなみに、私はブラインシュリンプを使用しています。意外に簡単ですよ!

孵化後2週間目からのメダカの稚魚

孵化から2週間が経過すると、呼び名も針子から稚魚(私は幼魚と呼んでいます)に変わり、頭からお腹付近が膨らみを帯びて、見た目が少しづつメダカらしくなり始めます。

元気に泳ぎ、餌もよく食べ安心して育てることができるようになってきます。

順調に育てば、孵化後1カ月で体調1cm前後まで成長し、徐々に親の水槽に入れることも可能になります。

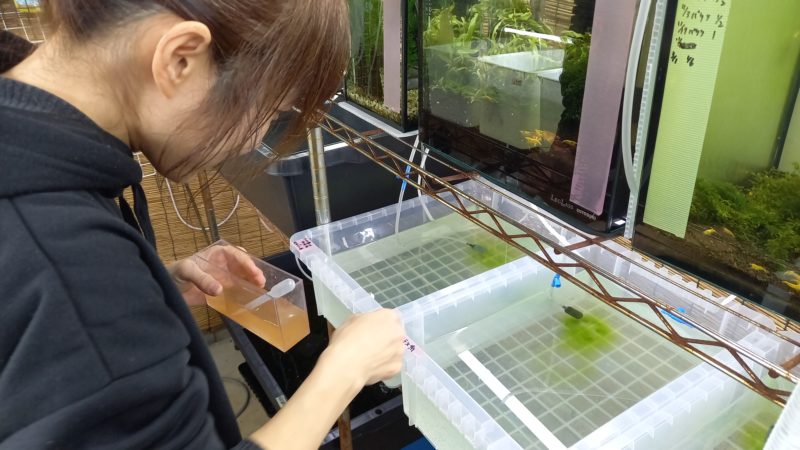

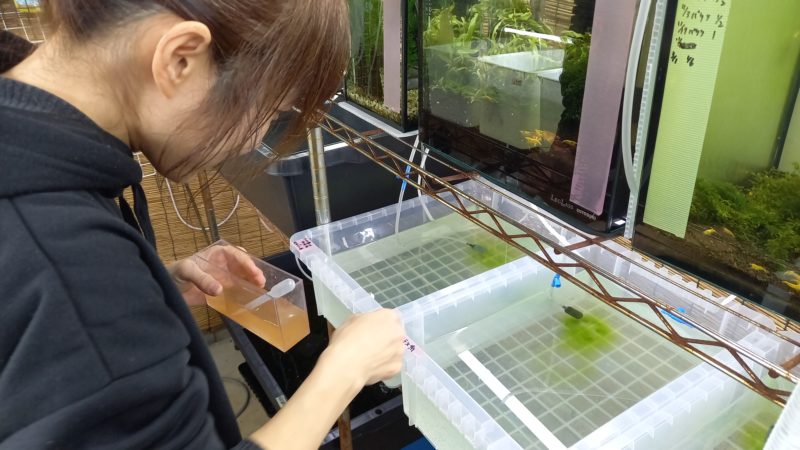

動画内で使用している容器はこの容器です。

稚魚になったら、オオミジンコやタマミジンコを与えてみましょう!

たくさん食べて一気に成長してくれますよ。

成魚に混ぜる際は、稚魚を1匹だけを混ぜてしまうと、成魚から1点集中で追い回され、ストレスで弱ってしまうことがあります。

可能な限り稚魚10匹程度を、まとめて成魚に混ぜてあげることをおススメします。

メダカの稚魚の屋外飼育(外飼い)のメリットとデメリット

屋外で針子を飼育している場合は、水の中に植物プランクトンや動物プランクトンなど餌となる微生物が自然発生し、針子たちは微生物を食べて大きく育っていきます。

そのため、餌不足による餓死のリスクが低いことが屋外飼育の最大のメリットです。

その他、稚魚の餌にもなるグリーンウォーター※1(植物プランクトンが沸いた水)は、ろ過バクテリアの生物ろ過と複合して、かなりの水の浄化作用を発揮します。

体に日光が当たることで、様々なビタミンを生成することができるので、そういった意味でも屋外は健康に育ちやすい環境と言えます。

※1グリーンウォーターとは屋外に放置した水に植物プランクトンが繁殖し、色が緑色に染まった状態の水を差します。植物プランクトンは水の中の過剰な栄養を吸収し、稚魚のエサにもなるので、メダカの飼育には欠かせない存在です。

反面、屋外は雨の降り込みによる水質の変化、夏場ですと急激な水温上昇、ボウフラなどからの食害など様々なリスクに晒されることがデメリットになります。

メダカの稚魚の室内飼育のメリットとデメリット

室内飼育はメリットデメリットが屋外と真逆になります。

室内は温度変化が小さく、場合によってはヒーターで加温して水温を一定に保つこともできます。

ボウフラなどが発生しにくいので、食害のリスクも低いです。

逆に太陽光が当たらないため、自らビタミンを生成する作用は限定的。

ろ過バクテリアの活性も低く、飼育水が自然にグリーンウォーター化しないため、水質が悪化しやすく、餌にも不自由しがちです。

そのため、室内飼育では餓死と水質悪化が最大の問題になります。

室内でも工夫次第ではグリーンウォーターにすることもできます。ご安心ください!

最初に述べましたが、メダカの針子は今必要な栄養を今食べる必要があります。

しかし、粉の餌を1日分とか半日分まとめて与えても、すぐに食べれなかった餌は水底に沈み、誰からも食べられることなく水底で腐って飼育水を悪くします。

そのため、粉の餌で育てる場合は、餌を数分間で完食できる量しか与えることができす、針子が1日中食べれる環境を作るためには、数時間おきに餌を与える必要があります。

理屈は分かっていても、家事や仕事で忙しいみなさまに、そんなマメな対応は無理ですよね・・・

ですから、室内で針子を元気に育てるために、スピルリナや生クロレラ、ゾウリムシ、ワムシ、ミジンコ、ブラインシュリンプなどの生き餌を使用すると安心です。

活き餌でなくても、屋外で仕上がったグリーンウォーターなどを用いる方法もあります。

ただし、室内にボウフラなどの外敵、プラナリア、貝類の卵など、水槽内で増えてほしくない生物を持込まないように注意する必要があります。

メダカの針子の餓死を防ぐために必要なこと

針子に最適な活き餌については、以下の記事をご確認ください。

先程ご紹介したゾウリムシの他にブラインシュリンプやミジンコも稚魚の餌に最適です。

私はブラインシュリンプをメインに、生後2週間を超えたらオオミジンコを与えています。

写真は針子にブラインシュリンプをあげているところです。

ミジンコの培養などに使われるのが生クロレラ。

グリーンウォーターと生クロレラ、見た目は似ていますが、結構違いがあるんです。

稚魚に対する使用方法も違いますので、詳細はこの記事で確認して下さい。

すり潰したスピルリナは消化吸収が良いのでおススメです。

エアレーションのメリットとデメリットについて

メダカは水流が苦手で、強い水流の中で生活すると体力を消耗して弱ってしまします。

体が小さな針子であれば尚更で、僅かの水流でも体力を消耗します。

ですから、針子にはエアレーションをしない方も多いようですが、やはりエアレーションなしだと水が傷みやすく短期間での水質悪化が懸念されます。

私はこうやって水流問題を解決しています。

動画のように浮草を入れてあげると、浮草がエアレーションが生み出す水流を止めてくれます。

それに、グリーンウォーター内の植物プランクトンと同様に、浮草が過剰な栄養を吸収して水を浄化してくれるので、水流軽減と合わせて一石二鳥の効果があるんです。

エアレーションには賛否がありますが、この記事では私なりのエアレーションの必要性について解説しています。

針子の水換えについて

いくら小さな針子だけの水槽でも、時間が経過すれば水は悪くなっていきます。

最低でも1週間に1回は1/3~1/2の換水をしてあげてください。

注水を点滴法で優しく行うことで、小さな稚魚でも水質ショックを抑えることができます。

点滴容器の作り方と、理想の水換え頻度は以下をご参照ください。

DIYが苦手な方へは、このような水換え用の器具もあります。

針子の水換えって、針子をすくって流してしまいそうで怖いですよね。

私はこの育成メッシュ中に、水の吸い込み口を入れることで、針子の吸い出し事故を防止しています。

魚を掬うネットを使用される方も多いですが、育成メッシュは自分で浮いてくれるので、支える必要がなくとても使いやすいです。

エアレーションや水換えについては、以下の記事を併せてお読みください。

メダカの水温について

針子は水温25℃~26℃くらいが最も元気がいいように感じます。

これくらいの水温が維持できると餌食いも良いので、あっと言う間にすくすく育ってくれます。

ただし、水温が高いと水質悪化のリスクが高まるので、水の維持管理にはいっそうの注意が必要です。

水槽以外での水温管理には、このような水温計があると便利です。

ヒーターでの加温飼育と水質悪化の関連性については以下の記事をご参照ください。

メダカの共食い対策

驚く方も多いと思いますが、メダカは親子でも共食いをする習性があり、それは兄弟も例外ではありません。

同じタイミングで採卵・孵化した兄弟でも個体差で成長にはバラツキがあり、大きく育った個体が小さな個体を追い回したり捕食しますので注意が必要です。

共食いと、餌の取り合いに負ける子が出ないように、定期的に5mm、1㎝、1.5㎝くらいで水槽をグループ分けしてください。

選別の詳細は、以下の記事をご覧ください。

稚魚を選別飼育する際に、”わけぷか”と”わけぷか”が4個綺麗に収まるNVボックス22があると、凄く便利です。

メダカの水槽の選び方について

一般的にメダカの飼育には、1匹あたり1リットル以上、可能であれば2リットル位の水量が必要になります。

10匹飼育するのには、水が10リットル以上入る容器が必要ってことです。

ただ、稚魚のうちはその限りではないので、将来的に大きな容器に引っ越す前提であれば、それなりに過密飼育でも問題はありません。

針子は深く潜ることが苦手であること、エアレーションをしない場合に、酸素が水中に溶け込みやすいことなどが理由で、浅くて広い容器での飼育をお勧めいたします。

こんな感じのイメージです。

写真の容器は13リットルのNVボックスです。

最近は、白い容器の方が体外光やヒレが良く伸びると言われているので、朱赤のメダカ以外は稚魚の間、白容器で育てることをおススメします。

メダカの稚魚(針子)の害虫対策について

害虫と言って最初に思い浮かぶのがボウフラだと思います。

一般的なボウフラ対策は、無駄に水を貯めないであったり、ボウフラは銅イオンが苦手なので、水たまりに10円硬貨を沈めるなどです。

実験をしたことがないので確証はありませんが、ボウフラが死ぬような10円硬貨は怖くてメダカの水槽にも使用していません。

念の為にネットを水槽の上に張るなど対策をしていますが、根本的な解決にはなっていないのが本音です。

トンボもお尻を付けて産卵する種と、上空から卵を撒く種がいるので、ヤゴ対策としてもネットは完ぺきではありません。

屋外の害虫対策は、現状まめな駆除しかないと思います。

屋内飼育は殺虫機があれば完璧です。

スプレーなど殺虫剤は水に溶け込んで、メダカが死んでしまうから絶対に使用しないでくださいね!

最後に

今回はメダカの稚魚(針子)を元気に育てる方法を解説させていただきましたがいかがでしたか?

私もメダカ初心者の頃に、どんどん死んでいく針子を見にがら悲しい思いをしてきました。

頑張っても頑張っても、元気に育ってくれない時って、本当に苦しいですよね。

みなさまには、そんな苦しい思いはして欲しくありません。

この記事が少しでも同じ悩みを持つ方の助けになれば嬉しいです。

最後までご覧いただいてありがとうございました。