メダカ飼育の楽しみの一つといえば、繁殖や品種改良ですよね。

暖かい時期になると自然に産卵が始まって、いよいよメダカシーズン到来って感じでワクワクします。

でも、キチンと卵を孵化させて、成魚までに育てるのは意外に難しくないですか?

私も飼育をはじめたばかりのころ、稚魚(針子)の歩留まり(生存率)が上がらずに、悩んでいた期間がありました。

稚魚の生存率は、孵化後2週間を超えると落ち着くと言われていますが、当時はその2週間が1か月にも2か月にも感じたものでした。

それでも、今は随分歩留まりが向上してきたので、今回はその方法について解説をしていきたいと思います。

メダカ飼育の楽しみの一つといえば繁殖ですよね?

みなさまの稚魚(針子)の歩留まり(生存率)はいかがですか?

私もメダカ飼育を始めたばかりの頃、なかなか稚魚を増やすことができすにとても苦労しました。

孵化して2週間は本当に気が抜けないですよね。

みなさまも、歩留まりが低くくてお困りではないですか?

今回は、私流ですがメダカの稚魚を育てるために大切なことを解説させていただきます。

【STEP1】メダカの針子を過密に飼育し過ぎない

孵化容器に産卵床を入れておくだけで、たくさんの針子が孵化しますよね。

でも、たくさんの稚魚を飼育して過密になることは、けっして良い事ではありません。

私は、可能な限り容器を分けて、NVボックス13で20~30匹(約500㏄に1匹)くらいになるように調整をしています。

※夏場など産卵が多い時期は、トロ舟など大きな飼育容器で飼育するので、厳密な過密管理はしていません。

ただ、稚魚のサイズが1㎝を超えたあたりからは、1~2リットルに1匹を守って飼育するようにしています。

小さな稚魚(針子)は、成魚に比べて過密に強いのですが、それでもあまりに過密になると、ストレスから成長に悪影響がでます。

そもそも、魚は過密が過ぎると成長が止まるので注意が必要です。

また、過密になると水の汚れが早くなるので、水換えの頻度も増えてしまいます。

詳しくは後ほど書きますが、稚魚は水質変化に弱いので、水換えの回数を減らす工夫も大切です。

そう言った意味でも、過度に過密にならないようにご注意ください。

ストレス面でも水質悪化面でも、過密は成長の妨げに100害あって1利なしです。

【STEP2】エアレーションは最小限にメダカに強い水流を与えない

メダカは池などの止水域(水が流れない場所)や、静かな小川が住処の生き物なので、強い水流が苦手です。

メダカは水流を苦手とする生き物なので、その稚魚(針子)が水流に弱いのも当然です。

条件が整えば、必ずしもエアレーションがなくても、酸欠にはならないんです。

ですから、水流を生み出すエアレーションの導入には賛否があります。

※水草やグリーンウォーターが濃いと、夜間の酸欠のリスクが高まるので注意が必要です。

開口部が広い容器(容器の大きさに対して背が低い容器)は、風が吹くと水面付近が撹拌されて、自然に水に空気が溶け込むので、エアレーションがなくても酸欠になりにくいです。

でも、風が吹かない屋内では、酸素が溶け込みにくいので、エアレーションをする方が安心です。

特に、水草などが多い水槽では夜間の酸欠に注意が必要です。

※植物は、昼間に光合成をして二酸化炭素を酸素に置き換えていきますが、逆に夜間は酸素を消費するので、植物が多い水槽では酸欠対策が必要になります。

このあたりは、飼育数や水中の微生物の量、植物の数などで結果が様々なので「安心です」という曖昧な回答にさせていただきました。

水槽の様子などで、適宜ご判断ください。

屋外飼育でもグリーンウォーターが濃いと、夜間に植物プランクトンが酸素を消費して酸欠を起こす可能性があります。

グリーンウォーターが濃くなり過ぎた場合は、換水で濃度を薄くするか、軽くエアレーションをするなどの対策が必要です。

エアレーションのメリット

・水槽内への酸素の補給(稚魚・微生物・ミジンコ・バクテリアなど)

・水を循環させ水(※厳密には水中の有機物)の腐敗を防止する

上記のようにエアレーションにも必要な理由があるんです。

できるだけ水流でメダカを疲れさせたくないので、極弱いエアレーションを行うようにしています。

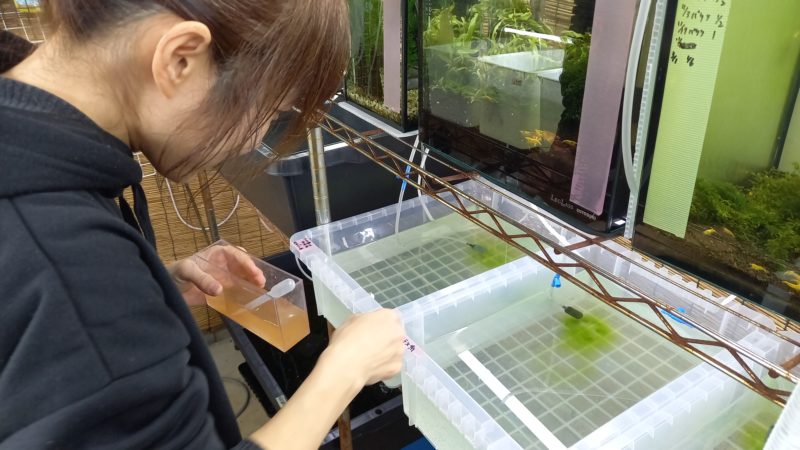

画像からも、ほぼエアーが出ていないのが分かると思います。

エアレーションの必要性については、以下の記事をご覧ください。

左右同時にエアレーションを行う場合があるのでストーンは2本ですが、基本的に片側は止めています。

2本でエアレーションをしているわけではありません。

【STEP3】針子に大きな水質変化を与えない

稚魚(針子)はとても弱く、水質変化に敏感なので、水換えは細心の注意を払ってください。

STEP1で書いたように、過密飼育を避けるなど、水を汚さない工夫も大切です。

また、水換え以外に様々なものを添加する行為もph(ペーハー・ピーエッチ)に影響を与えるので、たとえ必要なことであっても添加は少量ずつ優しく行ってください。

例)他の水槽の水(グリーンウォーターなど)、生クロレラ、ph調整剤など

※phとは水素濃度を測定して、水の成分を酸性・中性・アルカリ性に区別する指標です。

私も餌代わりに屋外で作ったグリーンウォーターを添加していますが、手作りの点滴容器を使用してph変化を緩和するようにしています。

【STEP4】1回の餌を少なくして食べ残しを増やさない

一般的に稚魚(針子)の死因第1位は、餓死と言われています。

だからといって、一度に餌をたくさんあげてしまうと、餌の食べ残しが増えて水が汚れる原因になるので、少ない量をこまめに与えるようにしてください。

稚魚の餌の選び方

針子の餌も様々です。

選択で悩まれたら、以下の記事を参照してみてください。

STEP3で書いていますが、私は餓死の防止のために、飼育水にグリーンウォーターを混ぜて与えています。

グリーンウォーターは植物プランクトンを豊富に含んだ水で、稚魚だけでなく成魚やそのほかの微生物の餌にもなるのでおススメです。

【STEP5】メダカの飼育水の水質悪化をできるだけ抑える

水質変化を与えない≒水換え減らす≒できるだけ水を汚さないです。

つまり、水を汚さないことも生存率を上げるためには重要なんです。

よく言われる対策は、食べ残した餌の処理にラムズホーンなどの貝を入れることですね。

このような食べ残しを食べてくれる生体がいれば、安心して餌を与えることができます。

ただし、貝類は良く増えるので、放置して増え過ぎると逆に水が汚れます。

定期的な間引きが大切です。

グリーンウォーターは、植物プランクトンがメダカやミジンコの餌になり、プランクトンが水中の過剰な栄養を吸収してくれるので、水質改善の効果が期待できます。

ぜひ活用してみてはいかがでしょうか?

市販のバクテリア剤の活用

水換えがしにくい針子のうちは、市販のバクテリア剤を活用すると、水質を安定しやすいのでおススメです。

【STEP6】メダカの針子の水換えについて

私は点滴法を用いて、針子は3日~4日に1回1/3から半換水、1㎝を超えてきたら成魚同様に2日に1回1/3換水を行うようにしています。

針子の死因は餓死がNO.1と言われていますが、水質悪化も危険なので定期的な水換えをお願いいたします。

できるだけ大きな容器を使って過疎飼育する方が、水換え時の水質変化が穏やかで、水も汚れにくいです。

私は室内ではスペースの問題でNVボックス13の透明を使用していますが、屋外では大き目の発泡スチロール箱やトロ舟で広々と飼育しています。

針子や小さな稚魚の水換えは、こうやって排水すると稚魚を吸わずに安心ですよ!

室内飼育で使用している容器

私はNVボックスの透明を愛用しています。

ただ、下から光が入るとメダカが落ち着かない様子を見せるので、ラックの下から光が入らないように、ボックスの下に厚紙などを敷いて使っています。

【STEP7】針子の歩留りをあげるにはブラインシュリンプが一番です

STEP4でも書きましたが、稚魚の死因のNo.1は餓死だと言われています。

針子の餌にゾウリムシを使用していたこともありますが、ゾウリムシは培養液にアンモニアが出やすいので濾して与えていました。

今は「グリーンウォーター添加」に「ブラインシュリンプ」の組み合わせで育てています。

歩留りもかなり高いので、悩んだら「ブラインシュリンプ」が一番だと思います!

栄養面で比較すると、ブラインシュリンプ>>ミジンコ>>ゾウリムシって感じです。

【STEP8】その他

その他の詳細については以下の記事に詳しく書いてあるのでご参照ください。

最後に

私が実践しているメダカの稚魚の歩留り(生存率)をあげる飼育方法を書かせていただきましたがいかがでしたか?

活き餌やグリーンウォーターなど、すぐには実践が難しいこともあったかもしれません。

でも、せっかくメダカ達が産んでくれた卵、できるなら100%成魚にしてあげたいですよね。

無理をせずに、過密対策や水換えなど、できることから取り入れてみてください。

この記事がみなさまのお役に立てたら嬉しいです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。