みなさま、ブラインシュリンプって聞いたことはありますか?

ブラインシュリンプは、稚魚向けの活き餌の中で、最も栄養価が高い餌です。

でも、ブラインシュリンプの使い方についてネットで検索してみると・・・

専用の道具が必要で、毎日塩水を作って孵化させて、卵の殻を取り除いて●▲×※※◇●・・・・

と、聞くだけでも、なんだか難しそう💦

でも、実際にチャレンジしたら、凄く簡単なので大丈夫!

みなさまはブラインシュリンプをご存じですか?

ブラインシュリンプはメダカに限らず、「グッピー」でも「ベタ」でも稚魚用の最強餌と言われている活き餌です。

でも、最も栄養価が高い餌と知りながら、なんだか難しく感じて避けている人も多いのではないでしょうか?

私も、なんだか難しそうと思いながら、気が付けば5年間くらい逃げ続けていました。

でも、周りの先輩もみんな使っているので、私も「良いメダカを育てる為に避けて通れないのかな?」と一念発起。

思い切ってチャレンジしたのが、ブラインを使った切っ掛けです。

今回は、意外に超簡単な、ブラインシュリンプの沸かし方について、ご説明をさせていただきます。

ブラインシュリンプの使い方を凄く簡単に言うと、

①水温25度くらいの汽水(塩分濃度2%/水1リットルに塩20g)に

②ブラインシュリンプの卵を1g入れて、

③24時間エアーを吹き込んで

④ボコボコ撹拌したら出来上がりです!

これだけ聞けば、すごく簡単そうですよね。

実際、やってみると凄く簡単なんです。

メダカの活き餌の中でも、ブラインシュリンプの栄養価は圧倒的なので、メダカを速く綺麗に成長させたい方へおススメの餌です。

確かにブラインシュリンプには毎日孵化させるなど手間が必要ですが、逆に言えば、毎日卵から孵化させるので、ミジンコみたいに油断から全滅しちゃった事件がないのが魅力です。

前半は、比較のために市販の餌や、ミジンコなどの活き餌について書いています。

ブラインシュリンプの解説は中盤以降なので、ミジンコなど他の餌に興味がない方は、後半まで読み飛ばしてください。

稚魚の餌は、成魚用の餌をすり潰して与える方法が最も簡単ですが、一般的なのは市販の稚魚用餌の利用ですよね。

その他に、ゾウリムシやミジンコなどの活き餌を、自分で増やして与える方もいます。

これだけを聞くと「市販の餌で十分なのに、なんで色んな餌を使う必要があるの?結局、稚魚の餌には何がいいの?」って疑問になりますよね。

ここでは、本題のブラインシュリンプの説明の前に、様々な餌の特徴とその必要性をご説明させていただきます。

※具体的なブラインシュリンプの孵化方法(沸かし方)は、記事の後半に記載しています。

そもそも、なんでメダカの稚魚に色々な餌を使う必要があるのですか?

針子の死因No.1が餓死ってご存じでしたか?

稚魚に適切に餌と栄養を与えることは意外に難しく、そのため餌のチョイスはとても大切なんです。

私も最初の頃は、半数以上の稚魚を死なせていました。

ですが、ブラインシュリンプを使うようになってから、おそらく9割は残せていると思います。

それくらい、ブラインシュリンプの歩留まり(生存率)効果は高いです。

メダカは胃袋を持たないので、食い溜めができません。

つまり、人間のように1日分のカロリーを3食で摂取するなんてことはできないんです。

メダカは”今”必要な栄養を、”今”食べていて、常に餌を食べ続けながら生活をしています。

ですから、餌を食べれない時間が続くと餓死してしまうんです。

屋外飼育であれば、自然に天然の微生物(植物プランクトンやインフゾリアなど)が増殖するので、何も手を加えなくても、稚魚が常に食べ続けられる環境が整います。

しかし、屋内で飼育する場合は、微生物がほぼ発生しないため、人間が与えた餌だけでは栄養が不足気味になり、最終的に稚魚がどんどん餓死していきます。

だったら、たっぷり粉の餌を与えたらいいよね?

そう思いませんか?

そうお考えの方もいらっしゃると思います。

でも答えは「NO」です。

粉の餌を大量に与えても、食べ残された餌が水槽の底に沈んで腐って、飼育水を腐敗させる原因になってしまうからです。

粉の餌は、簡単に水の底に沈み飼育水を腐敗させていきます。

稚魚に餌を与える基本は

①食べ残さない程度の少量を②何回にも分けて与えることです。

一流の繁殖家さんは、1日に10回以上も餌を与える方がいるようです。

でも、一般の方は仕事や家事があるので、一日中メダカに餌を与える時間なんてありませんよね?

そこで、ゾウリムシやミジンコなどの活き餌を使って、自然に微生物が発生したかのような環境を作り出す必要があるのです。

そうすることで、稚魚の生存率を上げていくんです。

ミジンコやゾウリムシだったら、食べ残されても腐らず水中で生き続けるので、多少多めにあげても大丈夫です。

ミジンコを与えると、稚魚は好きな時にいつでも食べれるので喜びます!

※多めに与えても安全と書きましたが、ミジンコも過剰になると排泄物や死骸が多く出るので、水を汚す原因になります。

ですから、何事も程々の適量が肝心です。

特にオオミジンコは、孵化後2週間までの針子には大き過ぎるので、食べられずに数が増え過ぎて水を汚す原因になりかねません。

ですから、針子がある程度大きくなるまでは、オオミジンコは控えた方が安全です。

市販の粉餌に、ミジンコなどの活き餌を併用する方が多いのは、針子が常に餌を食べれる環境を作るためが理由です。

粉の餌は、与え方次第で水質を悪化させるなど大きなリスクになる場合があります。

以下は、私が粉の餌を使う時に、注意していることをまとめた記事です。

具体的に針子向けの活き餌にはどのような種類がありますか?

ここでは、活き餌の種類と特徴について解説させていただきます。

ミジンコの育て方と特徴について

活き餌の代表格がミジンコです。

ミジンコの種類はたくさんありますが、主に稚魚の餌として使用されるのは、オオミジンコとタマミジンコの2種類です。

オオミジンコは5ミリまで成長する大型の外来のミジンコで、全滅しにくく飼育しやすいのが特徴です。

タマミジンコは2ミリまで成長し、環境が合えば一気に増えること、逆に油断すると急に全滅することが特徴で、ミジンコの中でも外郭が柔らかく、メダカにとって消化に優しいことが魅力のミジンコです。

稚魚の口より大きな親ミジンコを水槽に入れておくと、親ミジンコは食べられることなく子ミジンコを産み続け、それが稚魚の餌になる自動給餌システムを構築できます

ミジンコの餌には生クロレラが最適です

※春から夏にかけてはグリーンウォータでよく増えます。

ミジンコの詳細については以下をご参照ください。

また、その他の餌との比較記事も載せていますので、興味がある方はご覧ください!

ミジンコを手軽に効率よく増やしたい場合は、餌に生クロレラが最適です。

ネットに様々なミジンコの餌の記事が氾濫していますが、私の経験では、生クロレラが断トツに爆殖する餌なので、悩んだら生クロレラを使ってみてください。

生クロレラの消費期限は冷蔵保存で1ケ月、また冷凍保存はできません。

ですから、最初は少ない量から買って、様子を見ながら購入量を増やして行く方が無駄がなくて良いと思います。

正直、ミジンコの購入先はどこでも大丈夫です。

近所に愛好家さんがいたら、お願いして共同購入するのも良いのではないでしょうか?

タマミジンコは在来種なので、お近くの田んぼで採取することが可能です。

ただし採取は”貝ミジンコ”などメダカの餌に適さないミジンコや、ヤゴなどの捕食者が混ざり込むリスクがあるので注意が必要です。

オオミジンコは外来種なので、ネットや専門店で購入が必要です。

ミジンコの採集に興味がある方は、以下の記事をご参照ください。

ゾウリムシの育て方と特徴について

ゾウリムシも稚魚の餌としてポピュラーな存在です。

基本的な飼育方法をマスターすると、誰でも簡単に培養を継続することができます。

その生命力の高さはダントツで、体もミジンコより遥かに小さいため、生まれたての稚魚でも十分食べられます。

ゾウリムシの培養は、基本を身に着けたら失敗しようがないくらい簡単です。

ただし、ゾウリムシの餌に「エビオス」や「豆乳」を使用すると、ゾウリムシの培養液中にメダカに危険なアンモニアが出やすいので、必ず濾紙などで水分を濾してから、与えるようにしてください。

ミジンコに比べて培養の労力が少ないことが、ゾウリムシの魅力です。

ゾウリムシの方がミジンコよりも小さいので、孵化直後の小さな針子でも安全に食べれるのが魅力です。

ゾウリムシの詳細については、以下をご参照ください。

ゾウリムシの種親はこちらから購入できます。

ミジンコ同様、近所に愛好家さんがいたら、お願いして分けて貰うのもありだと思います。

ブラインシュリンプの育て方と特徴について

ここからは、今回の主役ブラインシュリンプについてご説明いたします。

熱帯魚や金魚の世界でも信頼されている、圧倒的な栄養価の高さ

給餌の度、毎回卵を孵化させて与える必要があり、そこが導入のハードルとなっている

ブラインシュリンプの魅力は、圧倒的な栄養価の高さです。

そのため、ブラインシュリンプは熱帯魚の世界でも、金魚の世界でも、稚魚の餌の王様として君臨しています。

ただ、孵化したばかりの幼生を餌にするので、孵化用の器具を準備して、針子に与える都度ブラインシュリンプを孵化させる必要があり、その手間から敷居が高い印象を持たれがちです。

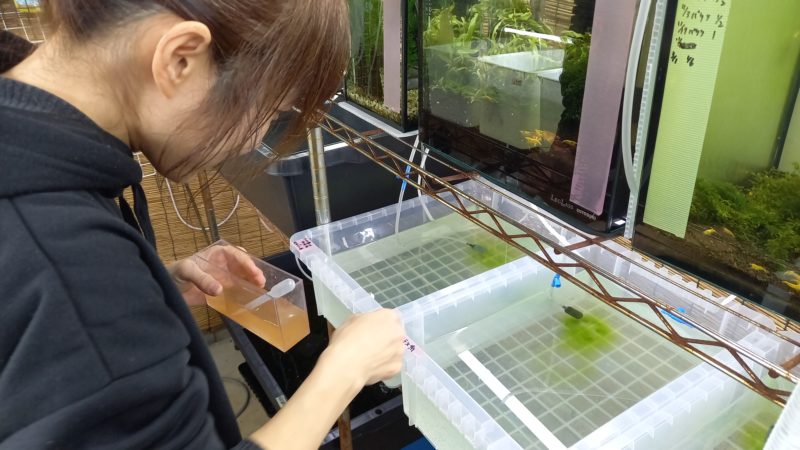

私は、飼育数が多い方ほどミジンコやゾウリムシを大量に維持するより、ブラインシュリンプを毎日沸かす(孵化させる)方が楽だと思います。

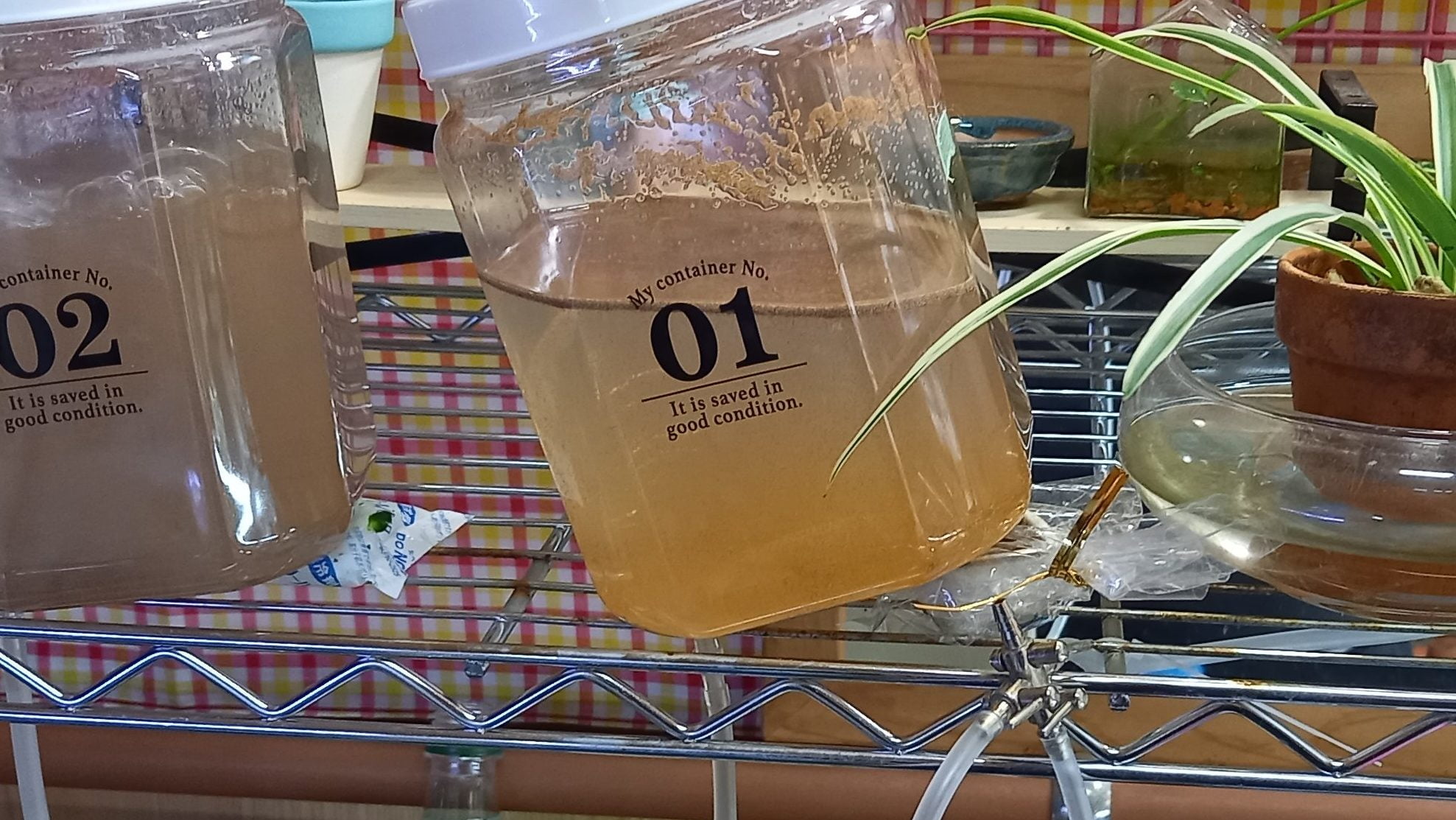

以下の画像が、私の手作りブラインシュリンプ孵化器です。

エアホースの容器側は穴だけの出入り自由になっていて、空気の通り道とブラインシュリンプの排出のどちらにも使用できるようにしています。

材料はコレだけあったら大丈夫です。

作業も、容器の底に穴をあけるだけだから超簡単ですよ!

一見すると大変そうですが、力がない女の子でも簡単に作れるので、全く問題ありません。

エアホースコネクターのサイズは約5.5mmです。

ドリルがなくても、こんな感じで手にドリルビットを持って開けることができます。

エアホースコネクターはテーパー形状なので、容器の内側から外に向かって差し込むことで、水圧に押されて自然に食い込むので、殆ど水漏れはありません。

どうしても水漏れをする場合は、シリコンなどでシーリングするなどの対策をしてください。

ちなみに、画像の01と書いている容器は孵化が始まっているので、ブラインシュリンプでオレンジ色に染まっています。

おおまかな容器の構造と、ブラインシュリンプの収穫方法については、以下のYOUTUBE動画を参考にしてください。

動画の中でブラインシュリンプを集めている道具は、ハイテック茶こしと言います。

ブラインシュリンプを濾し取るために、コーヒー用の紙フィルターを使う方もいますが、ハイテック茶こしは洗って繰り返し使用できるので、とてもコスパがいいアイテムです。

以下に商品のリンクを掲載しますので、興味がある方はご確認ください。

具体的なブラインシュリンプの沸かし方(孵化させ方)について

ここでは、一般的なブラインシュリンプの沸かし方(孵化させ方)を解説していきます。

一般的なブラインシュリンプの沸かし方

②24時間後にブラインシュリンプが孵化するので、卵の殻が混ざらないようにスポイトなどを使用して幼生を集める。

③メダカに餌として与える前に、ブラインシュリンプを真水で洗って塩分を適宜取り除く。

④ブラインシュリンプは汽水で生存する生き物ですが、淡水でも数時間は生存できるので、数時間でメダカが食べ切れる量を与える。

たくさん孵化させる必要がない方は、手作りしなくても市販の孵化機を買うのが一番簡単です。

とにかく、すぐにブラインシュリンを始めてみたい方は、孵化器を購入する方が簡単です。

これがブラインシュリンプの卵です。

少し高いような気もしますが、1回あたりの使用量は数グラムなので、100グラムあればしばらくお使いいただけます。

私流の簡単な孵化方法について

私なりに上記をアレンジしたのが、以下のやり方です。

孵化させる際の塩の選び方について

私は、市販の塩も海の素も試しましたが、どちらでもよく孵化します。

塩はにがりなどが入っていない、市販の一番安い塩を選んでいただければ大丈夫です。

水1リットルあたり2gの塩を入れて、塩分濃度0.2%の塩水を準備してください。

おおよそ、塩水1リットルでブラインシュリンプの卵2gまで孵化できます。

私の1日の使用量が卵2~3gなので、一般の方でしたら1gでも十分足りると思います。

加温はエアコンを使って常時水温20℃以上にコントロールしています。

冬場は水温27℃に届きませんが、それでも36時間〜48時間時間かければ7割以上孵化しますので、必ずしも27℃加温は必須ではないと思います。

夏場でしたら、常温でも意外に大丈夫です。

可能な方はヒーター加温が確実ですが、平均で20℃を超えていればしっかり孵化するので、冬場だけ水温に気を付けたら、他の季節は問題ないと思います。

こっちは夏の孵化の話です

私はレッドビーシュリンプも飼育しているので、夏場はエアコンで冷やして水温を24℃まで下げています。

それでも室温で沸かせば、24時間で9割近く孵化しています。

一般には、市販の塩よりも、海の素の方が孵化率が高いと言われています。

先ほども書きましたが、私が試した限りは「水温」と「しっかり撹拌できているか」の方が、孵化率への影響が大きいと思います。

結果はみなさまの目でご確認ください。

私はこの必殺4連ストーンとエアポンプ2台を使ってガーッと撹拌しています。

これで孵化率が一気に向上しました。

400gの大きな缶で販売しているブラインシュリンプが、グラム単価では圧倒的にお買得です。

ただ、私は1日に2g分しか沸かさないので、大きな缶で買うとナント200日分にもなります。

開封して時間が経過すると、鮮度が落ちて孵化率が下がるので、一般の方はコスパが悪くても、小分けで25gずつ買うことをおススメします。

ご自身の使用量に合わせてご判断ください。

ブラインシュリンプの大入りの缶は、ヤフオクなどで探すと一般の半額程度で購入できます。

ただ、ブラインシュリンプの卵は、鮮度や管理状態が悪いと孵化率が下がるので、事前に製造日など確認できない場合は、正規のショップでの購入をおススメします。

また、一部の安い中国製のブラインは、幼生の大きさがやや大きめなので、針子が食べれない可能性が有ります。

ですから、価格が安すぎるものはご注意ください。

産地によるブラインシュリンプの違いについて

ブラインシュリンプの産地ごとの違いですが・・・

①最高級がベトナム産

②一般的なのがソルトレイク産

③格安で購入できるのが中国産の魅力です。

調べると中国産はソルトレイク産に比べて、卵や孵化する幼生が大きくて稚魚が食べれなかったり、孵化率が低いものが多いようです。

ただ最近は、中国産でも良いものが増えているので今後に期待です。

②卵の殻の除去について

卵の殻の分別については以下の画像をご覧ください。

画像でわかると思いますが、エアレーションを止めると徐々に、水面に卵の殻、中層にブラインシュリンプの幼生、底に未孵化の卵が溜まるかたちで分離していきます。

卵の殻や、未孵化の卵をメダカが食べると、腸管が詰まり死んでしまう恐れがあります。

ですから、スポイトなどを使って、中層のブラインシュリンプだけを集めることが大切です。

そして、卵の殻などの混入を極力排除するために、卵の殻に近い位置にいるブラインシュリンプは潔く諦めてください。

動画の通り、私はスポイトではなく、水を排水する形でブラインシュリンプを集めています。

私は、容器の底の排出用コネクターを、底から1㎝位まで深く差し込んでいます。

そのお陰で、未孵化の卵はコネクターから排出されず底に残り、ブラインシュリンプだけが排出されます。

そして、2枚目の写真のように、水面がコネクターに近づいた段階で排水を停止することで、水面に浮かぶ殻の混入を防いでいます。

残った塩水に、ブラインシュリンプが沢山残っているのは勿体ないのですが、確実に卵の殻を排除するため潔く諦めています。

卵の殻については、厳密にここまでなら大丈夫と言う基準はありません。

卵の殻をメダカが食べても、ほんの少しなら大丈夫らしいのですが、どうしても過剰になると腸閉塞で死んでしまうそうです。

過度に心配し過ぎる必要はないと思いますが、できる限り慎重に卵の殻を分別してください。

④ブラインシュリンプは淡水では数時間しか生きられないので与えすぎに注意

ブラインシュリンプは真水でも2日間の生存を確認

私は②で説明したように、水面付近を漂うブラインシュリンプは、殻が混入するリスクがあるので捨てるようにしています。

今回、そのまま真水でどれくらい生存できるか実験してみました。

真水で2日経過した段階でやめましたが、2日間しっかり生きていたので「真水で生きている時間は数時間だけ説」にこだわり過ぎる必要はないと思います。

画像が孵化初日で、動画は孵化から2日経過後のブラインシュリンプです。

元気に生存していることが確認できると思います。

ブラインシュリンプを与える上で大切なこととは

ブラインシュリンプがヨークサック(お腹の栄養袋)の栄養分を使い切る前に、メダカに与えることが大切です。

メダカも含め、基本的に稚魚・幼生はヨークサックの栄養で、3日間程度は生存できると言われています。

ブラインシュリンプも孵化後3日以内、できるだけ早い時期に与える方が栄養面で効果的です。

ヨークサックの栄養はドンドン消費されていくので、ブラインシュリンプを孵化後どれだけ短時間でメダカに与えるかが勝負です。

ブラインシュリンプの鮮やかなオレンジ色がヨークサックの色なので、時間が経って黒っぽくなったブラインシュリンプは、栄養面で期限切れです。ご注意ください。

最後に

私は、実際にチャレンジするまで、ブラインシュリンプは手間が掛かるプロ用の特別な餌だと思っていました。

でも実際は、想像していたほど難しいこともなく、ゾウリムシやミジンコを維持するより、省スペースで管理できる上、手間も掛かりません。

定期的な卵の購入にお金がかかりますが、私の飼育環境だとミジンコに使用する生クロレラの方がよっぽど高価です。

栄養価が高いのでメダカの成長が速くヒレなどを伸ばす効果も高いブラインシュリンプ。

これを機会に、是非チャレンジしていただけたらと思います。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

ご参考に餌全般の記事のリンクを載せておきます。ご興味がある方はご覧ください。