アクアショップに餌を選びに行ったら餌の種類がたくさんあって、どれを買っていいのか悩んだ経験はありませんか?

困ったことに、値段もそれほど違わないし、どれを見ても最適な餌、食いつき抜群って書いてますよね。

私も、初心者の頃にすごく悩まされました。

悩んで悩んで、ネットでどれがいいのか調べてみても、粉餌に加えて、ミジンコ?ゾウリムシ?ワムシ?生クロレラ?聞きなれない言葉の連続に、完全に混乱状態でした。

今回は、みなさまのお悩みをワンストップで解消するために、実際に私が使っている餌を中心に、何を与えたら良いかを解説していきます。

アクアショップに餌を選びに行ったら餌の種類がたくさんあって、どれを買っていいのか悩んだ経験はありませんか?

今回は、実際に私が「めだか屋SUN」で扱っている餌を中心に、メダカの餌選びのノウハウを解説させていただきます。

今でこそ、メダカの販売店をやっている私ですが、メダカを育て始めた頃は、市販の餌を選ぶだけでも何を買っていいのか途方に暮れてしまったことが何度もあります。

ましてブリーダーさんが、ミジンコとかゾウリムシを使う意味なんて『やっぱり生きてる餌の方がメダカが喜ぶのかな?』程度で全く分かっていませんでした。

みなさまも、私と同じように餌の悩みを抱えているのではないでしょうか?

このブログでは、メダカのブリーディングと販売を行っている私こと店長メグが、

①なぜ、市販の餌以外に活き餌を使用する人が多いのか?

②市販の餌の各種成分と製品の選び方

③活き餌のメリットとデメリット

④活き餌を選ぶコツ

などを、わかりかりやすく説明しています。

まずは市販の粉の餌とそれ以外の餌の必要性について説明します

なんでお店で売っている餌以外に、生きている餌を使う人がいるんだろう?

※早く活き餌の事が知りたい方は、後半までさっと読み飛ばしちゃってください!

理由はメダカは胃袋がないので食いだめができないから

メダカは胃袋がない生き物です。

胃袋がないので、人間みたいに半日分とか1日分のカロリーを、一回の食事でまとめて接種することができません。

そのため、屋外飼育のメダカは人間が与える餌のほか、一日中水の中の微生物を食べて不足しがちな栄養を補給しています。

もし、それができないと栄養失調で弱ったり、最悪の場合は餓死してしまうことがあります。

ところで、針子(稚魚)の死因NO.1は餓死だって知ってた?

とても危険!食べ残した粉の餌は水底に沈んで腐って水を汚します

一日数回、市販の粉の餌をあげても栄養が不足しがちってお話しましたが、一回に粉の餌をたくさんあげる行為は絶対にやめてください。

水槽の中のメダカが、3~5分で食べ尽くすことができないくらいの餌を、まとめてあげちゃうと、食べ残された餌が水槽の底に沈んで、時間が経つと腐って飼育水を汚染します。

だから、餌をまとめてメダカに与えることはとても危険です。

メダカは一日中食べていないといけないんだよ。

でも、仕事や家事もあって忙しいのに、どうやって何回も給餌対応をしたらいいと思いますか?

その答えがミジンコなどの活き餌の活用です。

食べ残し対策は活き餌を使うこと

メダカは一日中食べ続けないといけないのに、1回にたくさんの餌を一度に与えることができないジレンマを解消するのが、いわゆる活き餌の活用なんです。

先程も書きましたが、メダカ達は人間が与えた粉の餌だけでなく、水中に自然に発生した微生物を食べて栄養不足を補っています。

でも、屋内飼育だと微生物が発生しにくいので、人工的にミジンコやゾウリムシを与えて微生物分を補うわけです。

屋外飼育のみの方や、一日に複数回餌を与えることができる環境の方でしたら、必ずしも生き餌を使う必要はないと思います。

ただ、ホントに小さな針子の餌やメダカのおやつとしても、ミジンコなどの活用はおすすめです。

市販の餌の成分について詳しく解説

ここでは、市販の粉の餌の成分表の見方と、活用方法を解説していきます。

粗タンパク質(そたんぱくしつ)

粗タンパクが50%以上の餌を高タンパク、逆に40%以下を低タンパクと呼びます。

そして粗タンパク質が多い餌ほどメダカの成長を速める効果が期待できます。

ただし、粗タンパク質が多い餌は消化が悪く、寒い時期や体調が悪い時に、粗タンパク質が多い餌を与えると、消化不良でメダカが弱ったり死んでしまったりする原因になります。

粗脂肪(そしぼう)

脂肪分が8%以上の餌は高脂肪、逆に4%以下だと低脂肪の餌になります。

高脂肪の餌は水を汚しやすく、メダカの内臓にも負担を与えるため、メダカの調子が悪い時には量を加減したり、低脂肪の餌を優先したほうが安心です。

粗繊維(そせんい)

このあたりは人間と同じですね。

粗灰分(そかいぶん)

ミネラルは骨などの形成に必要な栄養分です

早く大きくしてあげたい時には粗タンパク質が多い餌、メダカの調子が悪いときや寒い時期・春先はなどは、タンパクが少なくて繊維が多く消化に良い餌を選んだ方が、メダカに安心ってことです!

実際に私が使ってみた結果おずずめの粉餌をご紹介します

ひと括りに市販の粉餌といっても、その成分や形、粒の大きさなどで、商品ごとに様々な特徴があります。

ここからは、私が実際に使ったことがある餌の感想を書いていきます。

コスパ抜群のおとひめB2

金魚のブリーダーさんが好んで使用される印象がある餌で、鮎や鯉の養殖業者さんが使う餌として有名です。

私も、ランチュウのブリーダーさんからご紹介いただいて、しばらくの間利用していました。

おとひめB2のメリット

そもそも養殖用の餌なので、栄養豊富なのが魅力です。

また、水中でも型崩れがしにくく消化吸収も良いので、糞が少なくなって水を汚しにくいことが特徴です。

通常2キロの大袋で販売されているので、グラム単価で考えると一般の餌に比べて廉価なのが魅力です。

おとひめB2のデメリット

もともと金魚用の餌のためか、おとひめシリーズはすぐに水に沈みます。

※金魚は水底の餌を食べる食性ですが、メダカは水面の餌を食べる食性のため、沈むタイプの餌では餌残りがしやすいので、使用には注意が必要です。

メダカが餌を食べ残すのはとても危険です。

餌が沈んで食べ残されるリスクについては、以下の記事をご覧ください。

価格と栄養のバランスが良い Hikariメダカの餌 産卵・繁殖用

愛好家さんの中で、通称”金パケ”と呼ばれている餌で、価格と成分のバランスが良く人気の餌です。

Hikariメダカのエサのメリット

また、成魚用の餌ですが、半生タイプとなっていて、指先ですり潰すと細かくなり、そのまま稚魚に与えることができます。

Hikariメダカのエサのデメリット

全体のバランスが良く特にデメリットはありません。

しいてあげると少しでも早く育てることが目標の方には、少々役不足かもしれないですね。

産卵期の栄養補給に最適 Hikariメダカの舞 ブリード

ブリードのメリット

同じキョーリンさんですし、金パケの上位互換と考えていい餌です。

蛋白50%以上の高蛋白に脂肪分も多く、メダカを大きくすることに特化した餌と言えます。

私が使ったことがあるメダカの餌の中では、1番粒が大きい印象があります。

ブリードのデメリット

タンパク質と脂肪分が多い餌なので、冬の休眠明けや調子が悪いメダカには、使用を控えた方がいいかもしれません。

最強の栄養食 ハイグロウ

赤いハイグロウSSは稚魚におすすめです。

ハイグロウのメリット

この成分表を見れば、ブリーダーさんの間でハイグロウが一目置かれている理由がよくわかりますね。

ハイグロウのデメリット

ブリード同様、消化に悪いので、調子が悪いメダカには使用を控えたほうが安全です。

病中病後に消化しやすい Hikariメダカの舞 メンテナンス

メンテナンスのメリット

ここまで見てくると粗蛋白質が38%って物足りなく感じる方もいると思います。

でも、グッピーやベタの餌で粗タンパク質が38%って普通です。

ですから、メンテナンスだけを与えても、メダカが栄養失調になることはありません。

メンテナンスのデメリット

メダカを速く成長させることには向いていません。

テトラキリミン

キリミンのメリット

メダカ用としては珍しいフレークタイプの餌は、メダカが食いちぎって食べるので、与える際にメダカのサイズを問わないのが魅力です。

さすがテトラさんだなと思うのが、キリミンはダントツに値段が安いのに、食いつきが抜群なんですよね。

私はメダカだけでなく、お店にいるすべての魚の基本フードとしてキリミンを愛用しています。

キリミンのデメリット

フレークタイプは浮く餌のイメージでしたが、メダカが食い付いて振り回すうちに簡単に沈んでしまいます。

フレークタイプは、見た目以上に分量が多いので、粉の餌に比べて給餌量が過剰になりがちです。

栄養価のダークホース スドー特選メダカの餌

特選メダカの餌のメリット

私の中でダークホースだった餌で、ハイグロウ並みの高タンパクを誇る餌です。

愛好家向けのイメージのハイグロウに比べて、比較的どこのホームセンターでも見かけるので、入手しやすい高タンパク餌と言えます。

メダカの舞ブリードなどに比べて粒が細かいので、幼魚にそのまま与えられることも特選メダカの餌の魅力です。

特選メダカの餌のデメリット

繰り返しですが、高タンパクの餌は、調子が悪いメダカには使用を控えたほうが安全です。

ここから活き餌について説明します

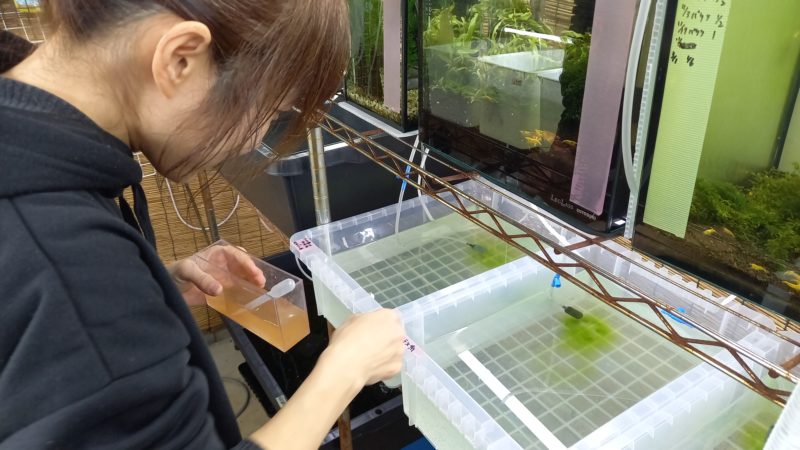

さっきも書きましたが、活き餌とは、屋外で自然に発生する微生物の代わりに、室内のメダカに人工的に培養して与える微生物の総称です。

活き餌を使うメリットとは?

活き餌のメリットは、常に食べれることだけじゃないですよ!

②市販の粉の餌に比べて圧倒的に栄養価が高い

③趣向性抜群でメダカの食いツキが違う

活き餌は、メダカの趣向性が高く食いツキが抜群なので、メダカに与えた後に食べている姿を見るのも楽しいですし、食べ残しが出ても水槽の中で共存してくれるので、まるで小さな生態系を見ているようで楽しいです。

小さな生態系はこんな感じです。

活き餌のデメリットとは?

残念ながらいいことばかりではありません。

②とにかく培養に手間がかかります。

微生物も、生き物ですから弱ってしまい死んでしまう場合がありますし、寿命も数週間から数カ月と短いので、役目の途中で寿命を迎える場合があります。

もし微生物が死んでしまうと、粉の餌以上に水底で腐敗して水を傷める原因になります。

グリーンウォーターの成分は植物プランクトンです。

大雨の後などに水槽の底に緑色のオリが溜まった場合、植物プランクトンの死骸の可能性があります。

見かけたらすぐにスポイトなどで吸い出してください。

ミシン子など活き餌の種類と使い分けについて

私の個人的な生き餌のランキングですが手間がかかる順に並べると

①ブラインシュリンプ ⇒毎日卵から孵化させる必要あり

②タマミジンコ ⇒繁殖させる必要があるが気難しい

③オオミジンコ ⇒タマミジンコよりは繁殖しやすい

④ゾウリムシ ⇒ルーティンをこなすだけで安定して培養できる

最近は慣れもあって、その日に沸かすだけのブラインシュリンプが一番簡単になりつつあります。

もしかしたら近々ランキングの逆転もあるかも!?

番外編

⑤グリーンウォーター ⇒外に放置した飼育水で植物プランクトンが餌になる

⑥スピルリナ ⇒粉や錠剤で生きていませんが・・・

⑥生クロレラ ⇒購入してミジンコなどの餌にする

栄養価について明確なデータがないので断言できませんが、ヨークサックごと餌にするブラインシュリンプが圧倒的に栄養価が高いのは間違いないようです。

また、大きさがオオミジンコ>タマミジンコ>ブラインシュリンプ>ゾウリムシの順になっていますので、与えるメダカのサイズに合わせて使い分けてもいいと思います。

私は、メダカが産まれて1~2週間はゾウリムシ、幼魚の間は先ほどのYOUTUBEの動画のようにミジンコと共存方式、そして若魚の一歩手前からブラインシュリンプを与えています。

全く関係ありませんが、ベタの稚魚はゾウリムシは食べないので、ブラインシュリンプ一択です。

どうやら、本能的に動きが小さい生物は餌として認識しないようです。

私が使ったことがあるのは以上ですが、この他にマイクロワームやワムシ、ミジンコ浮草などが使われることもあるようです。

各活き餌の詳細について

それぞれの活き餌の特徴や、増やし方、与え方などの詳細はそれぞれの記事をご確認ください。

稚魚から成魚まで、具体的な餌の与え方・回数などについてはこの記事をご覧ください。

はじめてメダカの飼育を始めようとしている方は、こちらから飼育道具の揃え方の記事もご覧いただけます。

最後に

ここまで、一般的に使用されるメダカの餌について網羅してきましたが、いかがでしたか?

私も初心者の頃は、粉の餌しか使っていませんでしたが、メダカの歩留まりを向上させたくて、ミジンコの使用をきっかけに、様々な活き餌にチャレンジしてきました。

実際、チャレンジするにあたって、分からないことだらけで勉強の日々でしたが、今となっては良い思い出です。

今回は、みなさまが私みたいに色々調べてウンウン悩まなくてもいいように、書いてみましたがお役に立てそうでしょうか?

この記事が、みなさまに喜んでいただけると嬉しいです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。