皆さまは、硝化(しょうか)サイクルとか、脱窒(だっち)という言葉を聞いたことがありますか?

硝化サイクルとは、ろ過バクテリアを用いた生物ろ過を用いて水質管理を行う際に必要となる知識で、糞などの有機物が分解されていくフローの名称で、脱窒はその中の工程を表す言葉です。

私も初心者の頃は、硝酸塩?亜硝酸?脱窒???みたいな感じで混乱ばかりしていました。

今回は、知っているようで意外に知らない、硝化サイクルについてまとめて参りますので、初心者の方だけでなく、既にご存じの方も改めて再確認の意味でご覧ください。

みなさまは、硝化(しょうか)サイクルや脱窒(だっち)という言葉をご存じですか?

硝化サイクルとは、ろ過バクテリアを用いて魚の糞など有機物を分解していくフローを指し、脱窒とはその中の工程の名称です。

硝化サイクルを知ることは、生物濾過を維持管理するうえでとても大切です。

今回は、ろ過の基本だけど意外に知らない、硝化サイクルと脱窒についてご説明をさせていただきます。

【STEP1】硝化サイクルと脱窒について

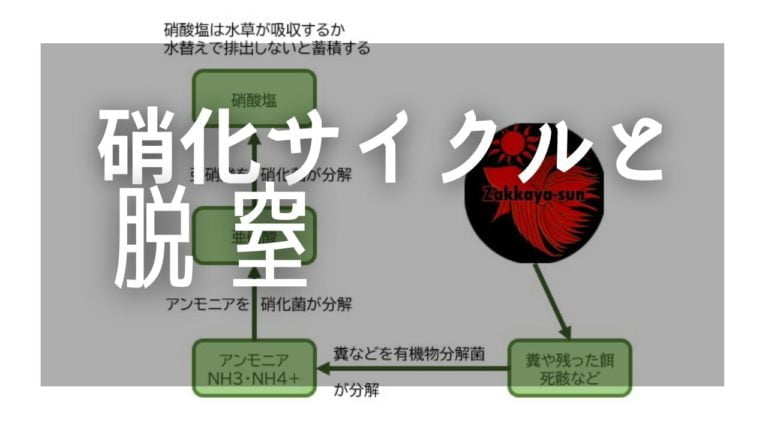

私が作った硝化サイクルのフローです。ご確認ください。

硝化サイクル

②有機物分解菌が有機物をアンモニア(魚にとって強毒)に分解する

③硝化菌がアンモニアを亜硝酸(中毒)に分解する

④硝化菌が亜硝酸を硝酸塩(弱毒)に分解する

⑤基本的に、硝酸塩は水槽内でそれ以上分解されないため、栄養源として水草が吸収するか大気中に放出される分を除けば、水替えで水槽の外に捨てるしか処分法がありません。

そして、水替えで硝酸塩を排出することを脱窒と言います。

【STEP2】どんなにバクテリアが増えても水替えが必要な理由

いくら弱毒といっても、水槽内に硝酸塩が溜まれば魚たちは調子を落として行くんです。

だから、どんなにバクテリアがしっかり湧いて立ち上がった水槽でも、一定量の水換えは避けられません。

硝酸塩の確認方法

硝酸塩の増加を把握する一番簡単な方法は、検出試薬を使用する方法です。

硝酸塩はアンモニアに気を取られている間にジワジワ蓄積して、お魚たちを苦しめてるんですよね。

なんだか変だな?と気になった時のために、1セットお持ちになると安心だと思います。

硝酸塩は、水槽立上げから約1カ月後に蓄積量が増え始めますので、メダカの飼育をはじめて一カ月後、なんだか調子が悪そうだなと思ったら硝酸塩の蓄積が原因かもしれません。

ただ、この話は経験則でしかありませんので、確実な判断は上記の検出試薬を活用されるか、硝酸塩が溜まる前の定期的な水替えをおすすめいたします。

ろ過バクテリアの詳細については、以下の記事をご参照ください。